Viaggio nel tempo attraverso l’arte di Carlo Levi che rende la morte impossibile

Di Lucia D’Alessandro

«Sono passati molti anni, pieni di guerra, e di quello che si usa chiamare la Storia.» Tra gli incipit più significanti della letteratura italiana, le parole con cui Carlo Levi principia il romanzo di cui parliamo oggi, coincidono perfettamente con la nostra nuova avventura. A giorni a Eboli si svolgerà la prima tappa del progetto Donne che Salvano i Libri: grazie al sostegno del Centro per la Lettura e il Libro porteremo capillarmente in tutta la Campania la parola delle bibliotecarie che – nel passato come nel presente – preservano il fragile eppure eterno tesoro di conoscenza custodito nei libri. Molte storie incastonate nella Storia, tutte militanti, di quella milizia che è fatta di pace e di amorevole cura. Buona lettura!

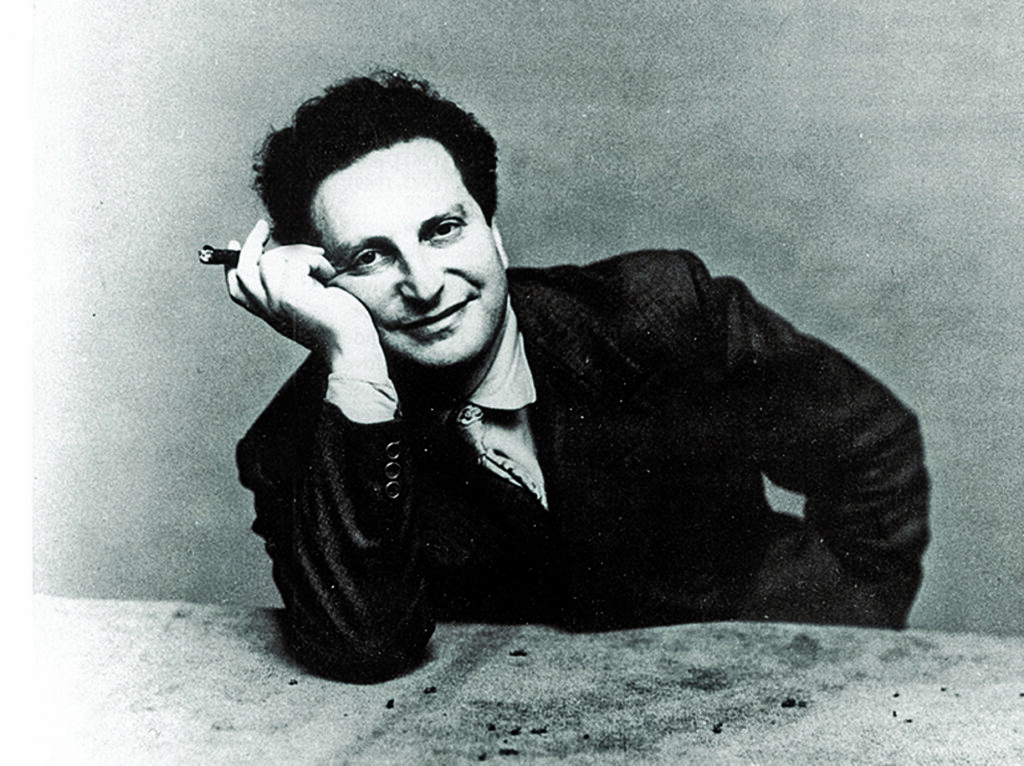

Un torinese si riconosce dalla faccia

Negli anni ‘70, in una cittadina campana alle pendici del Montedoro, tra le stradine dall’aspetto medievale si aggira una figura misteriosa. Si tratta di un vecchietto con folti capelli bianchi, un sorrisetto stampato in volto e una luce particolare negli occhi. Si vede che è straniero.

Qua a Eboli un torinese si riconosce dalla faccia.

Eppure, quest’uomo settantenne si guarda intorno come se fosse appena tornato a casa dopo un lungo viaggio, non come se vedesse tutto per la prima volta: case, strade, persone. Sembra conoscerle e loro sembrano ricambiare. Ovviamente, noi non possiamo sapere come si svolse la prima visita di Carlo Levi a Eboli. Lo stavamo solo immaginando.

Lo scrittore decise di recarcisi negli ultimi anni della sua vita, in incognito, forse per non rischiare di guastare la sua percezione della città. Voleva passare inosservato, sapeva che Eboli, da sempre a lui molto affezionata, non lo avrebbe lasciato passare senza onori e riconoscimenti. E forse lui non li desiderava neppure.

Carlo e Primo Levi

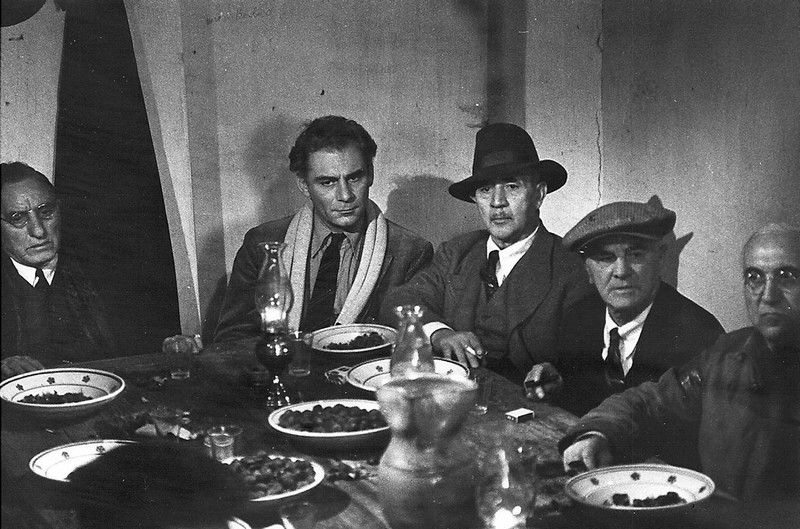

Parlare di Eboli senza nominare il famosissimo romanzo che cita la città nel titolo e il suo autore è un’impresa impossibile. Non pensare che il cognome di Carlo Levi ricorre tristemente nella cultura italiana. è altrettanto impossibile. Primo e Carlo Levi non erano parenti, quello che li accomuna si riduce a due cose: l’essere ebrei e l’aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Entrambi subirono soprusi e entrambi presero spunto dalle loro tragiche vicende per produrre arte. Antifascisti entrambi, con due modi diversi di comunicarlo: Primo con la sua devastante esperienza personale nei campi di concentramento, Carlo attraverso la sua attività di giornalismo politico, con i libri e la sua arte.

Se la denuncia di Primo Levi sfida chiunque sia un essere umano a rimanere indifferente alle vicende della guerra, quella di Carlo Levi si concentra sull’aspetto politico e sociale del Fascismo e sull’effetto che quest’ultimo ebbe sulla popolazione che era stata lasciata a se stessa, su quei popoli semplici, senza cultura.

Il torinese lucano

Nel ‘72 il comune di Eboli conferì a Carlo Levi la cittadinanza onoraria e, alla sua morte, la salma sostò lì per un periodo prima di essere portata a Aliano, luogo della sepoltura. Nel 1984 gli venne intitolato il Liceo Artistico della città. Il romanzo più celebre di Carlo Levi dona alla città la “notorietà”, come recita anche il monumento a lui intestato. Questo è il grado di asincronia tra i sentimenti dello scrittore e quelli della cittadina. Levi trasse il titolo da un modo di dire della Gente Lucana, i pastori in mezzo ai quali fu mandato a scontare l’esilio. “Noi non siamo Cristiani,” dicevano, “perché Cristo si è fermato a Eboli,” a significare che Eboli rappresentava l’ultimo avamposto della civiltà, “dove la ferrovia e la strada abbandonano il golfo di Salerno.”

Eboli diventa quindi un luogo di confine tra un prima e un dopo, un simbolo. Passata la città, la vita di Carlo Levi cambia irrimediabilmente e , quando egli si ritrova ad andarci di nuovo a esilio terminato, è naturalmente una persona diversa, profondamente segnata dalle sue esperienze in Basilicata e dalle persone che in quei luoghi aveva incontrato. Il legame tra città e autore è sottile da cogliere: Eboli è mediatrice tra una fase e l’altra della vita di Carlo Levi, un’emblema. Spettatrice e ammonitrice, sembra quasi volerlo avvertirlo di cosa troverà oltre.

L’arte di Carlo Levi

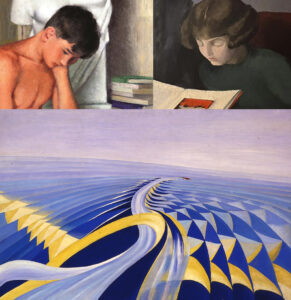

Carlo Levi fu un intellettuale eclettico, insomma, che impugnò penna e pennello come armi politiche, sociali e culturali, arricchendo così il patrimonio italiano. Tutti i suoi scritti hanno un sapore diaristico, anzi giornalistico: sono resoconti di viaggi, impressioni, commenti riguardo a eventi di cui fu spettatore. Il suo lavoro di scrittore si concretizza nella produzione di molteplici pezzi di autobiografia, che messi insieme restituiscono il quadro della sua vita. Anche i soggetti dei suoi dipinti sono spesso finestre aperte sulla sua vita vissuta: i ritratti delle persone che incontrava e i paesaggi dei luoghi visitati. Sono tantissimi i quadri con modelli i pastori da lui incontrati durante il suo periodo di esilio in Basilicata. A differenza della scrittura, la pittura è qualcosa che lo lega da tutta la vita, a partire dai tredici anni. Necessariamente, quindi, si noterà un cambiamento tra le sue opere prima del periodo del confino e quelle del dopo.

Eboli torna a fare da spartiacque.

In un primo periodo del suo operato d’artista Carlo Levi dipinge usando molto i colori, simile dal punto di vista tecnico agli impressionisti francesi e usando una forma d’arte che era molto vicina alle persone che dipingeva. C’è questa profonda comprensione tra artista e modello nei primi quadri che è veramente palpabile e l’osservatore la intuisce da subito.

Artista a Eboli

Quando si ritrova in Lucania, questo livello di intesa svanisce. Quelle persone, quei pastori, che secondo le loro stesse parole non sono “Cristiani”, e quindi non sono “Uomini”, non gli sono familiari per niente. Lui era un esponente dell’alta borgesia torinese, non li capiva. La sua pittura dovette cambiare registro: i colori si smorzarono e dal punto di vista stilistico si iniziò a cogliere una sorta di distacco dal soggetto dipinto.La sua pittura assunse degli accenti che restituirono nobiltà ai soggetti dipinti, consegnandoli a una dimensione eroica, perché eroi apparivano a qualcuno che li guardava dall’esterno e che non poteva essere più diverso da loro. Carlo Levi si sentì principalmente un pittore, fino a quando nel 1939 iniziò ad avvertire che l’arte non era abbastanza per aiutarlo nella sua comprensione del mondo. C’era bisogno di un qualcosa d’altro.

La scrittura e la memoria

Iniziò allora a scrivere e in questa pratica trovò il complemento della sua attività d’artista. I libri, i saggi, gli articoli, tutto ciò che scrive gli serve per studiare la vita, per capirla e anche per spiegarla. Il suo romanzo più famoso, Cristo si è fermato a Eboli lo scrive a Firenze durante l’occupazione tedesca tra 1943 e 1944, anni dopo il confino. Non si può parlare quindi di un vero e proprio diario dato che l’esperienza era passata da tanto tempo e le impressioni reali non avevano più la stessa urgenza. Diventa per lui il prestesto per inserire riflessioni storiche, economiche e politiche, ma anche per trasformare in poesia le tragedie quotidiane della realtà contadina del profondo Sud, di paesi lasciati a margine, in cui tutto sembrava lontano, anche il Fascismo, che viene percepito come un male necessario. Come un dato di fatto.

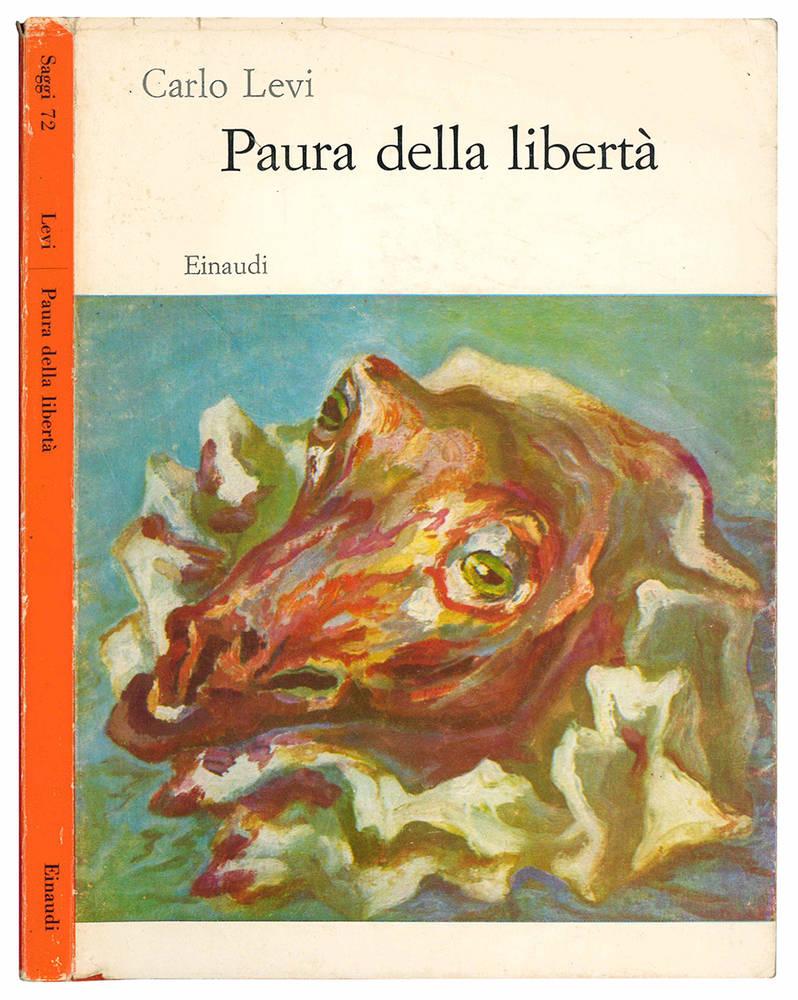

Paura della libertà

Paura della libertà, scritto nel 1939 in esilio in Francia parla proprio di questo, di come per chi ha un animo da servo per essere felice basta avere un padrone. L’opera può e deve essere considerata fondamentale per la letteratura italiana del ‘900 per la radicalità che Carlo Levi fa sul rapporto tra individui e collettività, tra individui e lo Stato. Fu un libro importantissimo non solo perché predispose l’opera successiva di Carlo Levi, ma anche perché fornì una riflessione sulla Prima Guerra mondiale, mentre stava per scoppiare la seconda. Carlo Levi fece sempre attivismo politico. Nacque e crebbe in un ambiente socialista e, tra gli anni Venti e Trenta, affianca alla ricerca artistica un crescente impegno antifascista, aderendo al movimento clandestino “Giustizia e libertà” di Carlo Rosselli fin dalla sua fondazione a partire dal 1929. Questa adesione e partecipazione attiva lo condurranno all’arresto nelle Carceri Nuove di Torino e, in seguito, per sospetto antifascismo, al confino prima a Grassano e poi a Aliano, il luogo che gli ispira il suo capolavoro.

Arte e Resistenza

Carlo Levi aveva studiato per fare il medico, ma aveva abbandonato la professione per dedicarsi a un altro tipo di medicina: l’arte, la scrittura, la denuncia dei misfatti. I suoi libri, i suoi quadri, qualsiasi tipo di suo scritto vennero utilizzati come mezzo per dare voce a chi non ne aveva. É proprio il titolo del suo romanzo più famoso, poi a suggerire questo degrado dilagante oltre la città di Eboli, dove ci sono luoghi popolati solo da non-umani. Ebbene, è così che Carlo Levi esercita il suo antifascismo: riconsegnando all’umanità attraverso l’arte i protagonisti che lui descrive e ritrae. Il suo modo di combattere va oltre l’attivismo e la politica. Tramite la cultura mette in atto una resistenza e rende i suoi personaggi e i ritratti il simbolo di questa resistenza attiva a dimostrare che alla fine Cristo non si è fermato davvero a Eboli.

Lettera, 1963

Quasi vent’anni dopo la prima uscita del libro, Levi scrisse una lettera a Giulio Einaudi che è diventata l’introduzione all’edizione del 1963. Concludiamo questo viaggio a Eboli, prima di partire noi stesse per quel luogo, condividendone un brano a noi particolarmente caro:

E se tu dài oggi nuova veste a questo libro, diciotto anni dopo la tua prima edizione, quella nella rara carta grigiastra del 1945, quando la tua Casa editrice rinasceva dopo la forzata interruzione della guerra, e la morte di Leone Ginzburg, e la dispersione di tutti noi, o venti anni dopo il giorno in cui ne avevo scritto, senza sapere che cosa sarebbe avvenuto poi; quelle prime parole, e avevo da esse cominciato a svolgere, sul filo della memoria, non solo gli avvenimenti del passato, ma la contemporaneità infinita e poetica dei tempi e dei destini, in una casa di Firenze, rifugio alla morte feroce che percorreva le strade della città tornata primitiva foresta di ombre e di belve, questi diciotto, questi venti anni, sono forse un’epoca, o forse un breve momento. Ogni momento, allora, poteva essere l’ultimo, era in sé l’ultimo e il solo: non v’era posto per ornamenti, esperimenti, letteratura: ma soltanto per la verità reale, nelle cose e al di là delle cose. E per l’amore, sempre troncato e indifeso, ma tale da tenere insieme, lui solo, un mondo che, senza di esso, si sarebbe sciolto e annullato. La casa era un rifugio: il libro una difesa attiva, che rendeva impossibile la morte.

Per chi volesse maggiori informazioni sul progetto Donne che Salvano i Libri, ospitare uno dei nostri eventi gratuiti o conoscere il calendario dei prossimi appuntamenti può scriverci a info@museodivinonapoli.it

Bibliografia

Sito della Fondazione Carlo Levi: https://carlolevifondazione.it/

Documentario su Carlo Levi: L’altro ‘900- Documentario, – Carlo Levi oltre Eboli, articolo di Rai cultura: https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Carlo-Levioltre-Eboli-9d0af6f8-eb15-4f64-a40c-9fe0d2528ab0.html

Eboli e Carlo Levi dal sito del Comune di Eboli: https://comune.eboli.sa.it/contenuti/89721/eboli-carlolevi;

Cristo si è fermato a Eboli, 1945.